寺宝

釈迦涅槃図(寛文九年)

十七世紀後期は、干鰯生産のために近畿地方から漁民の来住する地域として、発展を始める時期であったことから、銚子が港町として発展する過程を検討する上で重要な資料であるといえます。また、図の中央に描かれる釈迦は、飯沼村の田中玄蕃(ヒゲタ醤油の創始者)の寄進によるもので、玄蕃は文化十一年の修復の際にも寄付主となっており、涅槃図制作に大きく関わったと考えられます。

■釈迦涅槃図一般公開 2月14日・15日

古帳庵句碑

龍神(船首像)

飯沼水準原標石

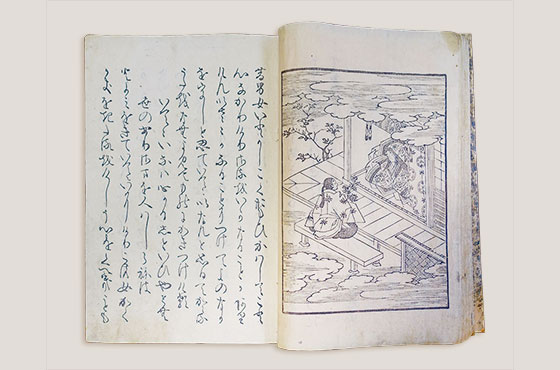

伊勢物語(いせものがたり)

京都の豪商角倉素庵(すみのくらそあん)が、京都嵯峨の地で刊行した豪華本を「嵯峨本」と呼びますが、この『伊勢物語』は嵯峨本の代表的な存在です。優美な字体の木製活字を用いて5色の色替わりの紙に印刷されています。日本の古典文学作品で最初に挿絵の入った版本として、日本の印刷史上で重要な位置を占めています。人気があり、似たものが度々刊行されましたが、これは最初のもので、徳川家康の側室お亀の方の旧蔵と伝えられます。

2巻2冊 慶長13年(1608)刊 也足叟(中院通勝)自筆花押 嵯峨本古活字初刊本 絵入り 銀煤竹色地金泥〔笹竹〕文艶出表紙(27.0×19.3㎝) 後補中央茶色題簽「伊勢物語上」(下剥落) 雲母散し具引色替り料紙 印面高さ約22.0㎝ 半葉9行 伝相応院(德川家康側室・名古屋藩祖義直母)蔵「ハイド文庫」(ロナルド・ハイド)印

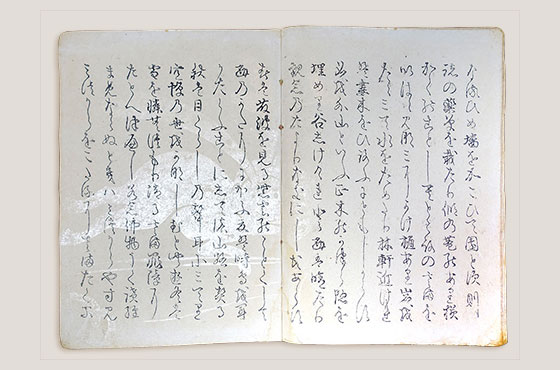

方丈記(ほうじょうき)

火事や地震などの災害についても記した、無常観を基本とする作品にそぐわないともいえる豪華な仕立ですが、江戸時代の初めには古典として尊重されていたことを示しているのでしょう。

鴨長明著 〔慶長〕刊 嵯峨本古活字第1種本 綴葉装1帖 共紙表紙(26.4×18.6cm)後補左肩打付外題「長明方丈記」 白色地種々文雲母刷唐紙料紙 印面高さ約22.0㎝ 半葉9行 「宝玲文庫」(フランク・ホーレー)印

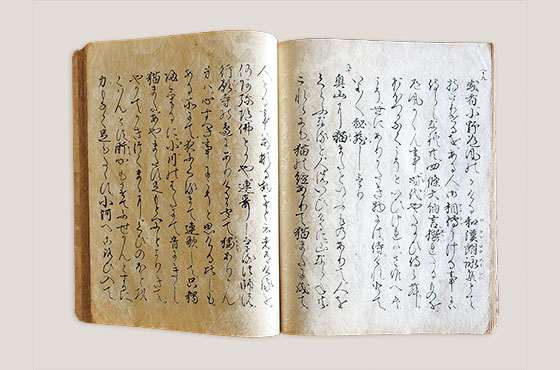

徒然草(つれづれぐさ)

やはり日本三代随筆の一つである兼好法師の『徒然草』は、江戸時代になって刊行されたことから人気が出た作品で、江戸時代を通して多くの種類の本が出版されました。この本もやはり「嵯峨本」の木製活字印刷本で、『徒然草』版本を代表する存在です。しかも数種類ある嵯峨本『徒然草』の中でも、雲母で唐草文様を印刷した紙を用いた最も豪華なものです。2冊組の上冊のみではありますが、残存数が少ないので大変貴重なものです。

2巻存上1冊 兼好法師著 〔慶長〕刊 嵯峨本古活字第1種本 洗朱色地花菱襷文雲母刷唐紙表紙(28.0×21.0cm) 左肩布目地銀小切箔題簽(文字ほぼ不明) 唐草文雲母刷料紙 印面高さ約22.1cm 半葉10行 「柴田蔵書」、「椿園」、「紅梅文庫」(前田善子)、「賓南過眼」(戸川浜雄)印

境内にて販売中です

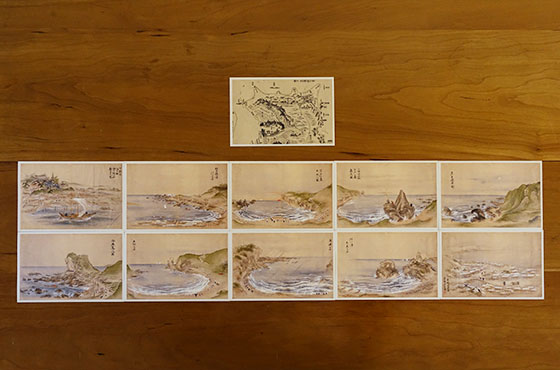

竹取物語 3枚1組 500円 全8種類

絵はがき 11枚1組 1,500円【売り切れ】